El Volkswagen Golf Rallye nació desde una anomalía. No fue concebido para liderar una gama ni para reforzar una imagen comercial ampliamente conocida. Su existencia respondía a una necesidad mucho más específica, casi incómoda dentro de la propia lógica industrial de Volkswagen. Por eso, desde el primer momento, el Rallye fue un Golf que no necesitaba explicarse, porque no aspiraba a ser comprendido por todos.

En el contexto del Golf de segunda generación, símbolo de equilibrio y racionalidad, el Rallye representaba una desviación consciente. Donde el resto de la gama apostaba por la coherencia funcional, esta versión introducía elementos que rompían la norma: una carrocería ensanchada, una mecánica singular y una tracción integral pensada más para resistir que para impresionar. No era un ejercicio de estilo, sino una consecuencia técnica.

Su origen estaba ligado a un momento en el que la homologación deportiva todavía condicionaba el desarrollo de ciertos modelos de calle. El Rallye no pretendía ser un coche de competición camuflado, pero tampoco un simple compacto vitaminado. Se situaba en un territorio intermedio, donde la ingeniería imponía decisiones que el mercado no siempre comprendía de inmediato.

Desde fuera, su imagen transmitía solidez y propósito. No había gestos gratuitos ni adornos superfluos. Cada ensanche, cada línea recta, respondía a una necesidad estructural. El Golf Rallye no buscaba agradar; buscaba funcionar. Esa honestidad visual era coherente con su planteamiento general, incluso si lo alejaba del éxito masivo.

Cuando la excepción se convierte en identidad

El Volkswagen Golf Rallye no nació como una evolución lógica dentro de la gama, sino como una respuesta a un conjunto de circunstancias muy concretas. En un entorno dominado por la racionalidad y la estandarización, su mera existencia ya suponía una anomalía. Sin embargo, esa excepción no tardó en transformarse en identidad propia, definida por decisiones técnicas que no admitían atajos.

A finales de los años ochenta, Volkswagen se encontraba ante la necesidad de dar soporte a su programa deportivo en rallyes. La normativa exigía una base de producción que justificara determinadas soluciones mecánicas, y el Golf Rallye surgió como esa base. No fue concebido para el gran público, sino para cumplir con una función específica. Esa finalidad condicionó cada aspecto del coche, desde su estructura hasta su presencia en la calle.

A diferencia de otros modelos nacidos con vocación deportiva, el Rallye no intentó disimular su condición especial. Los pasos de rueda ensanchados, la carrocería musculosa y la postura más asentada sobre el asfalto dejaban claro que se trataba de algo distinto. No era un ejercicio de diseño agresivo, sino la materialización visible de una arquitectura técnica distinta.

Esa diferencia se extendía también a la forma en que el coche era percibido. No buscaba reconocimiento inmediato ni aplauso popular. Su atractivo era más silencioso, casi reservado a quienes entendían el porqué de sus soluciones. El Golf Rallye no pedía ser admirado; pedía ser comprendido dentro de su contexto.

La excepción se convirtió en identidad precisamente porque no intentó integrarse. Volkswagen permitió que este Golf fuese otra cosa, aun sabiendo que eso lo alejaba de la lógica comercial habitual. Esa libertad, poco común incluso entonces, dio lugar a un coche con un carácter muy definido, difícil de encajar en categorías tradicionales.

Así, el Golf Rallye empezó a construirse una personalidad propia, alejada tanto del GTI como del resto de la gama. No era un punto intermedio ni una evolución superior, sino una rama paralela, creada por necesidad y mantenida por coherencia. En esa condición excepcional reside el origen de su singularidad y el inicio de su verdadero relato.

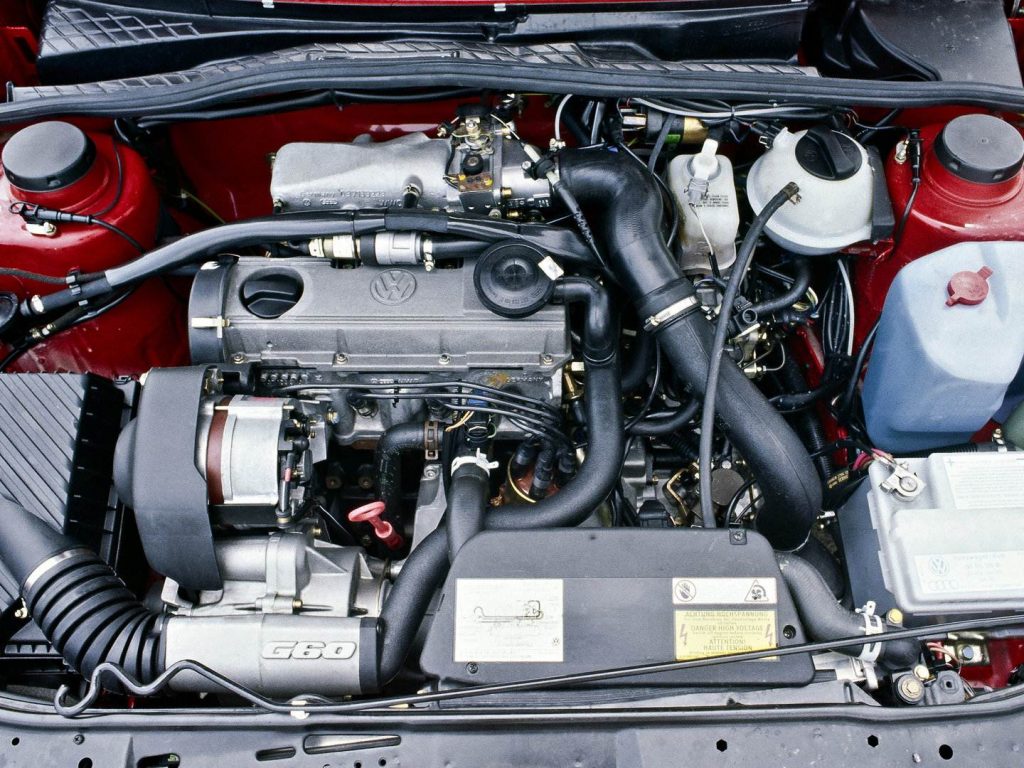

Un motor creado para resistir más que para impresionar

El motor del Volkswagen Golf Rallye no fue concebido para protagonizar titulares ni para dominar comparativas. Su razón de ser era mucho más pragmática: ofrecer una base robusta, adaptable y fiable sobre la que construir un conjunto capaz de soportar exigencias superiores a las habituales en un turismo de calle. En ese contexto, la elección del conocido bloque de cuatro cilindros sobrealimentado adquiría pleno sentido.

La cilindrada de 1,8 litros y la presencia de un compresor volumétrico G-Lader definían un carácter muy particular. A diferencia de los turbocompresores más comunes, este sistema privilegiaba la respuesta inmediata sobre la potencia máxima. El resultado era una entrega de par constante y accesible desde regímenes bajos, pensada para mantener tracción y control más que para impresionar con cifras elevadas.

La potencia, situada en torno a los ciento sesenta caballos, no parecía extraordinaria en términos absolutos, especialmente si se observaba el peso y la complejidad del conjunto. Sin embargo, su valor real residía en la forma en que se integraba con el resto del coche. El motor no actuaba como elemento dominante, sino como pieza estructural de un sistema más amplio.

El carácter del G-Lader se percibía en la manera en que el coche respondía al acelerador. No había retraso ni sobresaltos; la entrega era lineal, casi mecánica, transmitiendo una sensación de empuje continuo. Esa previsibilidad era fundamental en un coche concebido para gestionar tracción en condiciones variables, donde la precisión importaba más que el golpe de efecto.

El sonido, discreto y contenido, reforzaba esa filosofía. No buscaba protagonismo ni dramatismo, sino acompañar el esfuerzo constante del conjunto. El motor trabajaba con una sensación de solidez que transmitía confianza, como si estuviera diseñado para soportar abuso más que para lucirse en momentos puntuales.

En el Golf Rallye, el motor no era una declaración de intenciones, sino una herramienta. Su mérito no estaba en deslumbrar, sino en cumplir su función sin fisuras. Era la base sobre la que se apoyaba todo lo demás, y precisamente por eso resultaba tan coherente con el espíritu general del modelo.

La tracción como arquitectura del carácter

En el Volkswagen Golf Rallye, la tracción integral no era un complemento ni una concesión tecnológica, sino el eje estructural de todo el proyecto. Su presencia condicionaba la arquitectura del coche, su comportamiento y, en última instancia, su personalidad. No se trataba de añadir motricidad, sino de redefinir la forma en que el conjunto interactuaba con el asfalto.

El sistema Syncro, con su reparto permanente de par entre ambos ejes, estaba pensado para ofrecer estabilidad y tracción en condiciones variables, más que para maximizar prestaciones puras. Su funcionamiento era discreto, casi invisible, pero determinante. El conductor no percibía una intervención constante, sino una sensación de confianza ininterrumpida, incluso cuando el firme dejaba de ser predecible.

Esta tracción integral transformaba por completo la manera de conducir el Golf Rallye. La entrada en curva se volvía más segura, la aceleración en apoyo más limpia y la salida más controlada. El coche no buscaba provocar reacciones dinámicas llamativas; prefería mantener una trayectoria firme y estable, permitiendo al conductor gestionar el ritmo con precisión.

El peso adicional y la complejidad mecánica eran el precio a pagar por esa seguridad estructural. Sin embargo, lejos de desvirtuar el carácter del coche, reforzaban su identidad. El Rallye no pretendía ser ligero ni nervioso; aspiraba a ser imperturbable. Esa solidez era una ventaja en su contexto original y una seña de identidad en la carretera abierta.

La tracción integral también influía en la percepción del límite. Este no llegaba de forma abrupta ni dramática, sino progresiva y controlable. El coche avisaba con antelación, permitiendo correcciones suaves y manteniendo siempre un margen de actuación. Era un comportamiento que favorecía la conducción fluida y constante, más que el ataque puntual.

En el Golf Rallye, la tracción no era una solución añadida, sino el fundamento sobre el que se construía todo lo demás. Definía su carácter, su manera de avanzar y su relación con el conductor. Era, en esencia, la arquitectura invisible que sostenía la singularidad del modelo.

Ancho de vías, ancho de miras

La silueta del Volkswagen Golf Rallye no era fruto de una intención estética, sino de una necesidad técnica. Los pasos de rueda ensanchados y la postura más asentada sobre el asfalto respondían a un planteamiento claro: alojar una arquitectura mecánica distinta y dotarla de la estabilidad necesaria. Ese ensanchamiento físico era también una ampliación conceptual de lo que un Golf podía ser.

El aumento del ancho de vías tenía consecuencias directas en el comportamiento. El coche ganaba aplomo, especialmente en apoyos rápidos, donde la sensación de estabilidad se imponía sin esfuerzo. No se trataba de una agilidad inmediata ni de reacciones vivas, sino de una presencia firme, casi inamovible. El Rallye no giraba con nervio; se apoyaba con convicción.

Este planteamiento reforzaba la coherencia del conjunto. El chasis trabajaba en consonancia con la tracción integral, ofreciendo una lectura clara del terreno sin sobresaltos. Las transferencias de peso se producían de forma controlada, permitiendo mantener el ritmo incluso cuando el asfalto no era perfecto. El coche parecía diseñado para avanzar con constancia, no para cambiar de dirección de forma abrupta.

La suspensión, adaptada a este nuevo ancho y peso, priorizaba el control frente a la ligereza. El resultado era una capacidad notable para absorber irregularidades sin perder trayectoria. El Rallye se sentía cómodo en carreteras rápidas y abiertas, donde su estabilidad longitudinal y lateral podía desplegarse plenamente.

Desde el punto de vista del conductor, esta arquitectura transmitía una sensación de seguridad estructural poco común en un compacto de su época. El coche no pedía correcciones constantes ni imponía una conducción tensa. Permitía mantener un ritmo elevado con una tranquilidad que reforzaba la confianza y reducía el desgaste.

El ancho de vías del Golf Rallye no era solo una cuestión de medidas, sino de mentalidad. Representaba una forma distinta de entender el compacto deportivo, más cercana a la solidez que a la agilidad extrema. En esa elección consciente residía buena parte de su carácter y de su diferencia frente al resto de la gama.

El objetivo no eran los números de las prestaciones

En el Volkswagen Golf Rallye, las prestaciones no eran un objetivo en sí mismas, sino el resultado natural de un planteamiento técnico coherente. No fue concebido para dominar cifras ni para ofrecer aceleraciones espectaculares desde parado. Su rendimiento debía entenderse como una derivada lógica de su arquitectura: motor sobrealimentado, tracción integral y chasis preparado para soportar un uso exigente.

La aceleración, más que brillante, era constante. El empuje del motor se manifestaba de forma continua, sin picos ni dramatismos, permitiendo ganar velocidad con una sensación de solidez poco común. El peso adicional y la complejidad mecánica hacían que el Rallye no pareciera especialmente rápido en términos absolutos, pero sí imperturbable cuando el ritmo se sostenía en el tiempo.

La velocidad máxima, situada en un terreno competitivo para su época, llegaba sin esfuerzo aparente. El coche no transmitía tensión ni sensación de estar forzado, incluso cuando el velocímetro avanzaba con decisión. Todo ocurría dentro de un margen de estabilidad que reforzaba la idea de estar ante un conjunto pensado para resistir más que para deslumbrar.

En carreteras rápidas, el Rallye mostraba su verdadera fortaleza. La combinación de tracción integral y aplomo estructural permitía mantener velocidades elevadas con una serenidad difícil de igualar. No exigía correcciones constantes ni imponía una conducción defensiva. El conductor podía concentrarse en el trazado, confiando en que el coche haría su parte.

Las recuperaciones, más que explosivas, eran eficaces. El motor respondía con decisión desde regímenes medios, facilitando adelantamientos sin necesidad de reducir de forma agresiva. Esa disponibilidad constante reforzaba la sensación de control, incluso cuando las condiciones no eran ideales.

El puesto de mando

El habitáculo del Volkswagen Golf Rallye reflejaba con claridad la filosofía que había dado forma al conjunto. No había en él intención de diferenciarse mediante gestos llamativos ni materiales exclusivos. Su diseño respondía a una lógica funcional, pensada para convertir el interior en un auténtico puesto de mando, donde el conductor pudiera centrarse en la tarea principal: gobernar una máquina compleja con precisión.

Desde el asiento, la posición de conducción resultaba natural y bien definida. El volante ofrecía un tamaño y un grosor adecuados para transmitir seguridad, mientras que la instrumentación presentaba la información de forma clara y directa. No había espacio para interpretaciones ni distracciones; cada dato estaba ahí para ser leído y comprendido de un vistazo.

Los asientos, firmes pero cómodos, proporcionaban un apoyo suficiente para una conducción decidida sin comprometer el uso prolongado. No pretendían abrazar al conductor de manera agresiva, sino sostenerlo con discreción. Esa sobriedad era coherente con el carácter del coche: eficaz antes que expresivo, funcional antes que ornamental.

Los materiales, sólidos y bien ensamblados, transmitían una sensación de durabilidad que reforzaba la percepción de calidad. No buscaban lujo ni sofisticación, sino resistencia al paso del tiempo y al uso intensivo. El Rallye no estaba pensado para impresionar al primer contacto, sino para mantener su integridad tras miles de kilómetros.

El aislamiento acústico permitía una presencia constante del motor y de la mecánica, sin que el habitáculo se volviera invasivo. El sonido acompañaba la conducción, recordando al conductor la complejidad técnica que estaba gestionando, pero sin robar protagonismo a la concentración.

En conjunto, el interior del Golf Rallye no era un espacio diseñado para emocionar por sí mismo, sino para canalizar la experiencia. Todo estaba dispuesto para que el conductor pudiera ejercer control con confianza, reforzando la sensación de estar al mando de algo más que un simple compacto. Era un entorno sobrio, coherente y perfectamente alineado con la naturaleza del coche.

Entre la homologación y la carretera real

El Volkswagen Golf Rallye vivía en un territorio intermedio, definido tanto por las exigencias de la competición como por la realidad cotidiana de la carretera. Su origen estaba ligado a la homologación, pero su destino era el uso civil. Esa dualidad marcó profundamente su carácter, convirtiéndolo en un coche que nunca perteneció del todo a un solo mundo, sino que supo existir entre ambos.

Desde el punto de vista técnico, muchas de sus soluciones respondían a necesidades que excedían el uso normal de un turismo. La tracción integral, la robustez del conjunto mecánico y la estructura ensanchada no eran caprichos, sino adaptaciones pensadas para soportar un trato exigente. Sin embargo, en carretera abierta, esas mismas decisiones se traducían en estabilidad, confianza y una sensación de control constante.

El Rallye no exigía condiciones extremas para desplegar sus virtudes. En asfalto seco, mojado o irregular, el coche mantenía una compostura que lo diferenciaba claramente de otras interpretaciones deportivas de su época. No era necesario forzarlo para sentir su eficacia; bastaba con dejarlo trabajar dentro de su lógica.

Esa herencia de la homologación no se manifestaba en gestos radicales ni en comportamientos nerviosos. Al contrario, se expresaba a través de una serenidad poco habitual. El Golf Rallye parecía siempre preparado para más de lo que se le pedía, como si su margen de seguridad estuviera deliberadamente sobredimensionado.

Entre la homologación y la carretera real, el Golf Rallye encontró un equilibrio singular. No intentó disimular su origen ni exagerar su uso civil. Simplemente existió como un producto honesto de su circunstancia, ofreciendo una interpretación distinta del compacto deportivo: menos inmediata, pero profundamente sólida.

El tiempo y la rareza bien entendida

Con el paso de los años, el Volkswagen Golf Rallye fue despojándose poco a poco de su contexto original para convertirse en algo distinto. Lo que en su momento fue una respuesta técnica a unas normas concretas terminó transformándose en una pieza singular, difícil de encajar en las categorías habituales. El tiempo no lo convirtió en mito inmediato, pero sí en un coche cada vez más difícil de comprender… y por ello, más valioso.

Su rareza no procedía únicamente de las cifras de producción, sino de su posición incómoda dentro de la historia del Golf. No era el más rápido, ni el más radical, ni el más conocido. Tampoco fue un éxito comercial. Y, sin embargo, precisamente esa falta de protagonismo lo protegió del desgaste de las modas y de la sobreexposición.

Durante años, el Rallye permaneció en un discreto segundo plano, apreciado solo por quienes entendían su razón de ser. No era un coche que se explicara por sí mismo; requería contexto, conocimiento y cierta sensibilidad técnica. Esa barrera de entrada hizo que su reconocimiento llegara de forma lenta, casi silenciosa.

Con el tiempo, esa discreción se transformó en exclusividad auténtica. No basada en el lujo ni en la extravagancia, sino en la coherencia de un concepto que ya no volvería a repetirse. La combinación de tracción total, motor específico y carrocería ensanchada dejó de tener sentido en el mercado moderno, lo que convirtió al Rallye en un producto irrepetible.

Hoy, su valor no reside únicamente en el estado de conservación o en la originalidad de sus componentes, sino en lo que representa: una época en la que la ingeniería se imponía a la estrategia comercial, y en la que ciertos coches nacían más por necesidad técnica que por demanda del mercado.

El Volkswagen Golf Rallye no envejeció buscando protagonismo. Simplemente resistió al tiempo, manteniendo intacta su identidad. Y en esa resistencia silenciosa encontró su verdadero lugar: el de un clásico distinto, apreciado no por lo que aparenta, sino por lo que fue capaz de ser.

La herencia invisible

La verdadera influencia del Volkswagen Golf Rallye no se mide en cifras ni en imitaciones directas. Su legado es silencioso, casi subterráneo, y por eso mismo resulta difícil de rastrear. No dejó una estirpe clara ni una denominación heredada, pero sí introdujo una manera distinta de entender la relación entre técnica, tracción y formato compacto.

En el seno de Volkswagen, el Rallye actuó como un laboratorio encubierto. Muchas de las soluciones que allí convivieron —la tracción total aplicada a un compacto, la gestión del par en condiciones variables, la prioridad por la estabilidad antes que por la espectacularidad— se consolidaron años más tarde en productos ya desprovistos de cualquier intención homologadora. El Rallye no fue citado, pero fue recordado.

También influyó en la percepción del propio Golf como plataforma. Hasta entonces, el modelo había demostrado versatilidad, pero con el Rallye quedó claro que podía asumir arquitecturas complejas sin perder coherencia. No era un coche ligero ni sencillo, pero sí estructuralmente capaz. Esa idea se asentó en generaciones posteriores, donde el aumento de peso y sofisticación ya no se entendió como una traición al concepto original.

Fuera de la marca, su herencia fue más conceptual que técnica. El Rallye mostró que un coche podía ser profundamente especializado sin necesidad de exhibicionismo. Que la eficacia podía convivir con una imagen casi discreta. Que la ingeniería, cuando es honesta, no necesita justificación estética ni narrativa.

En el ámbito del aficionado, su influencia se percibe de otro modo. El Golf Rallye educó una mirada distinta, más atenta a los detalles que a los titulares. Enseñó a valorar lo que no se ve de inmediato: el reparto de esfuerzos, la solidez del conjunto, la lógica interna de un coche pensado para soportar más de lo que promete.

Esa herencia invisible es, quizá, la más duradera. No se replica, no se copia, no se simplifica. Simplemente permanece, como una referencia silenciosa para quienes entienden el automóvil como algo más que una suma de prestaciones.